新城建设的国际经验与上海实践

2022-04-01

2022年4月1日,“上美讲堂”邀请到同济大学建筑与城市规划教授赵民开讲“新城建设的国际经验与上海实践”。这是在上海“十四规划”部署五大新城建设的背景下,阐述新城的缘起及国际经验,回顾新城建设的上海实践和总结有关经验,并介绍“十四五”期间上海新城规划建设的目标和政策措施。讲座由上海美术学院建筑系系主任刘勇副教授主持,在讲座之后上海复旦规划建筑设计研究院副院长、教授级高级规划师敬东,以及华东师范大学城市与区域科学学院城市地理系系主任何丹教授等参与了对相关问题的讨论,学生也与在线嘉宾进行了互动。

【“新城”的缘起与国际经验】

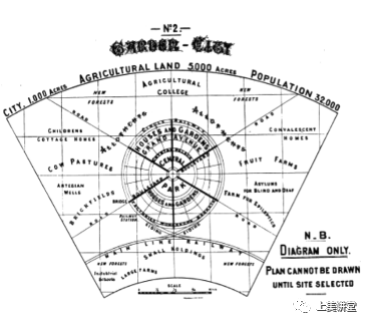

西方的“新城”源于霍华德的“田园城市”,“田园城市”理论和实践被认为是现代城市规划的起源之一(图1、图2)。赵民教授首先回顾了城市规划的初心和起源——公共卫生立法、追求理想城市和社会改良等。根据《大不列颠百科全书》的条目,“新城是一种规划形式,其目的在于通过在大城市以外重新安置人口,设置住宅、医院和产业,设置文化、休憩和商业中心,形成新的相对独立的社会。”这可谓是新城的学术定义。

图1 田园城市示意图

图2 田园城市群示意

但是在现实中,很多新城并不是在新址新建,而是基于既有城镇;诸如上海的松江、青浦、嘉定、奉贤新城,都有历史悠久的老城区,称之为新城是否合适?实际上国外也有这种情况,例如英国的新城地域也包含了既有城镇或现有的人口集聚点,之所以称其为新城是因为新城的设立和运作由《新城法》所授权。也就是说,依据《新城法》条款所确定的新城才具有新城建设的法律地位。由此可见,与新城建设相联系的是其法律地位、运作体制机制和一揽子政策,而不仅仅是规划编制中的一个空间布局概念。

英国较早开启了新城建设的探索,其新城运动推动了二战后世界范围的城市规划理论研究和创新实践,对中国的城市规划事业也有较大影响。上世纪80、90年代以来,中国城市化加速发展,大城市的规模越来越大,城市空间结构的优化已刻不容缓。以北京市为例, 其2004年的城市总规确立了“中心城—新城—镇”的市域城镇结构,并布局了11座新城;同期上海的城市总规提出了“多轴、多层、多核”的市域空间布局结构,亦确定了要建设11座新城。

在有关的学术研究中,经常把新城与新城区混为一谈;这两者有相似之处,但也有本质的不同。新城与新城区各有其成因机理及规划建设宗旨。大致可以分为三大类情形:一是由内城改造而引发的城市新区拓建,或是因城市功能结构调整而拓建承载新功能的城区;二是以传统小城镇为基础、逐步升级换代建设新城镇,或是有计划的郊区新城建设,此外若干郊区房地产大型楼盘建设也具有新城镇的形态;三是因市郊大型工矿建设而配套建设产业新城。

尽管国际上的新城实践众多,但是成功的案例并不多,其中既有经验、也有教训。赵民教授对此作了若干归纳:一是新城规划建设要有法律保障,有体制机制方面的创新以及一揽子配套政策;二是要从城市转向区域考量,新城建设致力于优化城市与区域功能和空间结构;三是要从卧城、工业卫星城等单一功能走向综合功能和具有相对独立性的新城市;四是要重视新城的社会发展,以社区营造为目标,力求职住平衡、产城融合和可持续发展;五是要有合理的人口规模,如果太小,什么都平衡不了,而且配套成本会太高;六是要确保基本公共服务和环境品质,公共交通优先,以大容量轨道来支撑中心城与新城之间的功能联系。

赵民教授认为政府主导的关键在于法律和政策保障,并要有定力,真正践行“一张蓝图绘到底”,通过一系列政策措施来持续推进新城的各项建设和功能培育。在操作层面既要有政府公共财政的支持,同时也要市场化运作;以公共开发为框架,同时充分发挥市场机制的作用,使新城建设实现产业经济、生态环境、公共财政、社区营造等方面的可持续发展。

【“新城”的上海实践和评价】

上海较早受到了国外的规划思潮影响,关于新城概念的应用最早可追溯到抗战胜利后的“大上海都市计划”。新中国成立后的1958年,为了克服中心城的空间制约,上海开始建设卫星城镇;曾先后规划建设了闵行、安亭、松江、嘉定、金山卫、吴淞-宝山等多个工业卫星城。根据2001年批复的《上海市城市总体规划(1999-2020)》(上海1999总规),上海市域城镇体系主要由中心城与新城所组成;新城包括了宝山、嘉定、青浦、松江、闵行、奉贤、南汇、金山、崇明等郊县或区政府驻地城镇,以及依托浦东国际机场的“空港新城”和结合洋山港的“临港新城”(图3、图4)。此后,上海的空间布局和新城设置还有过多次调整,但是控制中心城无序蔓延和“从单中心走向多中心”的思路一直没有改变。另一方面,尽管有新城的规划布局概念,但新城建设的战略目标和举措并不是很清晰和有力,面向长三角的区域性功能培育尤为滞后。

图3 上海1999总规:市域土地使用

图4 上海1999总规:市域城镇布局

【“十四五”期间上海新城建设】

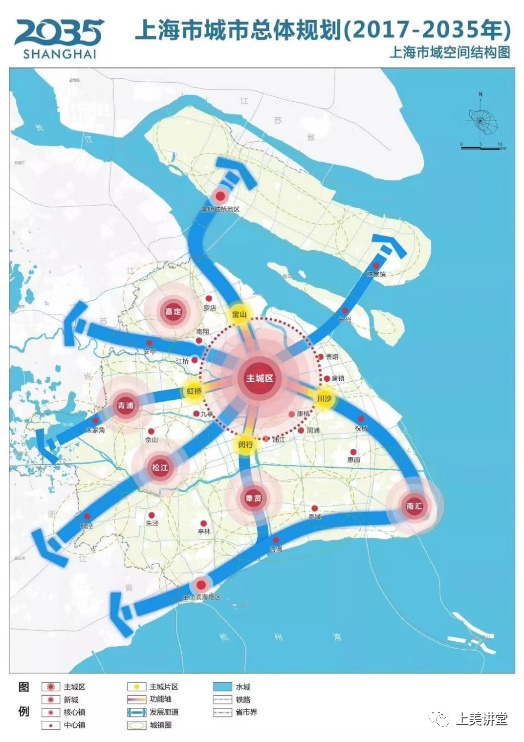

上海新一版城市总规“上海2035”体现了区域协调发展的理念,优化了市域多心开敞式结构,为市域新城、新市镇的多节点发展提供了框架指引;从城市-区域视角确定了南汇新城、奉贤新城、松江新城、青浦新城、嘉定新城这“五个新城”的建设目标(图5、图6)。

图5 上海2035总规:市域城镇布局

图6 上海2035总规:新城布局示意

上海市政府2021年2月份出台了《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》,提出要以“上海2035总体规划”为引领,着眼于谋划超大城市整体战略布局和城乡空间新格局,按照独立的综合性节点城市定位,统筹新城发展的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要,将新城建设成为引领高品质生活的未来之城、全市经济发展的重要增长级、推进人民城市建设的创新实践区、城市数字化转型的示范区、上海服务辐射长三角的战略支撑点。同时配套出台了“十四五”期间加快推进新城高质量发展的支持政策,以及新城交通发展专项方案、新城产业发展专项方案、新城公共服务专项方案、新城环境品质和新基建专项方案。此外规划部门还编制了《上海市新城规划建设导则》。有鉴于此,可以认为上海的新城建设已经不再停留在规划概念上,而是有了一揽子政策安排,并契合上海打造“卓越的全球城市”的目标而赋予新城区域性使命。相信上海的新城建设将展现出新的面貌。

赵民教授认为,五个新城定位为“综合性节点城市”,具有区域性辐射功能,对此可理解为这些新城应成为特定区域的中心城市;“综合性”是针对城市的一般功能而言,即具有服务百万人口的综合性服务功能;而新城若要具备辐射区域的能力,则必须要在某些领域具有突出优势。因而需要针对拟辐射区域的特征和需求,培育各新城的差异化、专业化功能。关于“新城发力”,鉴于若干新城已经与所在政区一体化发展,因而需要整体谋划其功能布局,统筹区域空间开发和保护,而非就新城论新城。

【“十四五”期间上海新城规划建设目标、

指引和讨论】

敬东教授认为五个新城发力是上海城市发展具有里程碑意义的战略举措,同时这也是中国城市发展中的一个关键时点,可以说中国的城镇化已经形成了一套自己的逻辑。新城的发展推动了上海市域的一体化发展,同时也将推动上海与邻省的多个城市发展;因而推进新城建设不仅是上海市发展的诉求,同时也是长三角和国家战略发展的诉求。

何丹教授阐述了他对“独立的、综合性的节点城市”的思考。所谓“独立”是指新城相对独立于中心城区,在产业和人口上保持一定的独立性;“节点”则是要突显新城的区域经济社会网络地位。新城在政策上的优惠待遇将有助于吸引一批企业入驻,形成新的交通与社会节点。

三位教授最后还就新城的整体角色定位分享了自己的思考。赵民教授认为新城是上海城市的一个重要组成部分,应该承担起上海作为国际大都市的部分责任,应布局若干高等级城市功能;五个新城应该形成各自的分工,才能真正起到辐射区域的作用。何丹教授认为新城在区域职能上需要有所突破,在赋权和扩权方面做出新的尝试。敬东教授也支持要下放权力到新城,通过立法保障新城的发展;各新城要在生产服务、科技创新和智能制造领域找准自己的定位,形成与区域的联动关系,发挥自身的“节点”作用,避免同质化竞争。

精彩问答

在互动环节,现场同学提出了问题。

同学A:请问老师如何看待南汇新城在五大新城中的角色?

赵民:在五大新城之中,南汇新城的新城特征最为明显,它的主体是临港新片区,这是承载着我国深化对外开放、加强国际合作的重大使命,是一个有着长远战略目标的地区。它对商务功能和高端制造业都提出了很高的要求,正在启动建设顶尖科学家论坛永久会址和多个科学家实验室,肩负着上海高端功能发展的使命,将引领上海的未来发展。

同学B:请问上海的城市更新对周围海派乡村的发展有怎样的影响?

赵民:上海在城市更新过程中城市风貌可能会发生变化,但是对外围镇村的影响相对较小。对于外围的传统古镇村将以保护为主,尽量保留其传统风貌;物质性破败地区的更新和现代化建设是必须的,但同时也要注重地方特色。

关注我们,及时获取后续每场活动信息!

留言

留言已提交

经审后可显示

留言