设计改变中国——从装饰到新质生产力

2025-01-02

2024年12月13日,上海美术学院特聘教授、中央美术学院教授、国际平面设计师协会(AGI)会员王敏应邀在“上美讲堂”做了题为“设计改变中国——从装饰到新质生产力”的讲座,在此次讲座中,王敏教授回顾了45年来中国现代设计走过的非凡之路,介绍在经历了中西方观念的交汇与融合后,中国设计逐渐形成了独特的发展路径,特别是伴随着技术进步,设计行业不断适应变革,今天在人工智能的推动下,新的设计形态正开始涌现,改革开放以来中国设计从装饰艺术逐渐演变为推动商业、产业和社会创新的新质生产力。

【志学1978-1987】

王敏教授以“志学”为主题来总结1978—1987年这10年,这是中国设计快速学习吸收的10年。在经济改革、西学东渐的热潮中,经香港传入内地,由包豪斯设计教育体系演变而来的“三大构成”,以及留学归国人员带回的一系列西方现代设计思想,引发了20世纪80年代设计界关于“工艺美术”与“现代设计”的观念大讨论。随着市场经济的进一步发展,在工业制造、建筑、印刷、服务等行业的推动下,从平面设计的兴起开始,现代设计理念开始迅速渗透至工业设计、环境艺术设计、服装设计等关乎经济产业发展和人民生活品质需求的各个领域,中国现代设计迎来了快速发展的历史新时期。

王敏教授指出,改革开放初期,中国设计经历了艰难的观念转变过程,从迷茫到热情拥抱现代主义理念,有影响的是设计界关于工艺美术与现代设计观念的大探讨,首都机场壁画带来的思想解放,以及以三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)课程为标志,中国逐渐走向设计教育的新时代。这一时期中国设计的发展也离不开中国香港、中国台湾等地区设计师的影响,他们在推动中国设计发展的道路上起到了重要作用。王敏教授不禁感叹,今天,每当看到四处可见,琳琅满布的精美包装,特别是具有环保意识的包装,具有个性的包装,他就会想到四十多年前的情景,意识到我们在包装设计上所取得的巨大进步。从包装这样一个行业让我们可以看到:设计在改变中国!

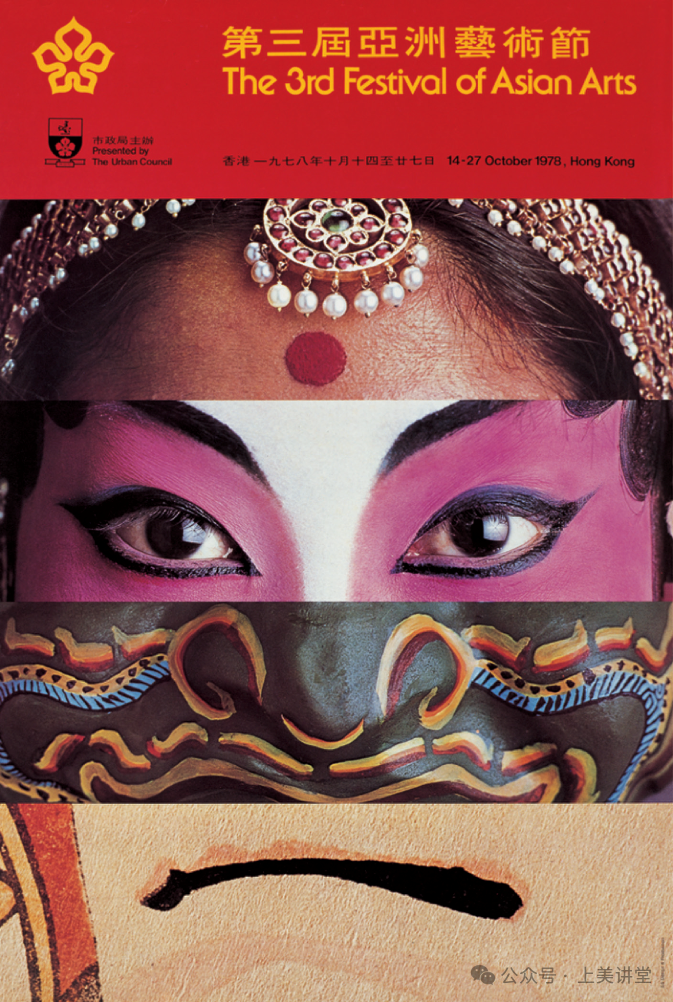

香港设计代表:第三届亚洲艺术节海报

【求索1988-1997】

“求索”是王敏教授总结20世纪90年代的关键词,这段时间中国开始进入市场经济活跃期,中国设计迎来中西交会、上下求索的新10年。社会主义市场经济体制日趋完善,城乡居民消费需求日益增长。此时的中国设计在国际文化交流与国内市场繁荣的共同影响下,其现代观念得以强化。工业化的进一步发展促使现代设计与产业的结合更加紧密,民族企业品牌的崛起使得企业形象、产品、服装、室内设计的需求大增,一大批设计行业协会、知名设计公司、有影响力的设计师应运而生。这一时期中国现代设计的成长与活跃,反映了人们不断提高的物质与审美需求。

王敏教授认为,随着经济发展的速度越来越快,在张开双臂接受世界的同时,设计师也开始寻找自己的身份定位,1992年深圳平面设计大展的举办,让中国设计第一次面向世界崭露身份,同时中国的设计师开始在各个产业中潜行探索,积累经验,形成行业组织与产业影响。例如杂志是过去传播设计信息的主要载体,王序的“设计交流”,中央工艺美术学院的“装饰”,北京的“艺术与设计”,广东的“包装与设计”起到了很重要的设计传播作用;新技术的出现改变了设计出版行业,王选的汉字激光照排系统让中文出版告别了铅字时代;中国家电企业设计意识萌发,海尔,海信等企业快速发展带来了对设计的需求。

萌发时期的中国家电产品设计

【而立1998-2007】

王敏教授指出,进入21世纪,中国设计进入自省、自立、自信的“而立之年”。加入世界贸易组织意味着中国得以更快、更好地融入国际经济社会,中国设计的国际视野也得以进一步拓宽。在经历了快速吸收消化国际经验的20年后,中国设计在全球化与本土化的观念对话中,开始重新审视自身优秀的传统基因和本土文化。通过奥运会设计、自主品牌创新,以及各类国际性设计大展与活动,中国设计已经融入全球设计的大格局,并在自我建构的自觉路径中逐步确立了关于自身的核心理念。加入WTO意味着中国融入世界经济,中国设计的视野也得以进一步拓宽。许多中国品牌如联想、海尔等开始在国际市场上崭露头角。其中最具代表性的便是奥运会的相关设计工作,将中国文化与奥林匹克精神完美融合。

北京奥运会奖牌设计

【不惑2008-2017】

王敏教授继续回顾了2008-2017的“不惑”十年。这十年,中国设计进入一个新的阶段。其影响已辐射到中国经济、科技、生态、文化、社会、生活的各个领域,中国设计在全球设计舞台上焕发自信。设计与科技的融合在成为推动中国经济发展、社会创新的重要驱动力的同时,也深刻改变着人们既有的生活方式。“互联网+”、大数据、人工智能时代的到来,为中国设计思维的突破、设计外延的拓展、设计行业的崛起注入前所未有的生机与活力。同时,通过一些新近社会创新项目,亦显示出中国设计在公共文化领域开始担负起更加广泛的社会责任。中国设计已经完成了从“制造”到“创造”的蜕变,明辨不疑,自信向前。

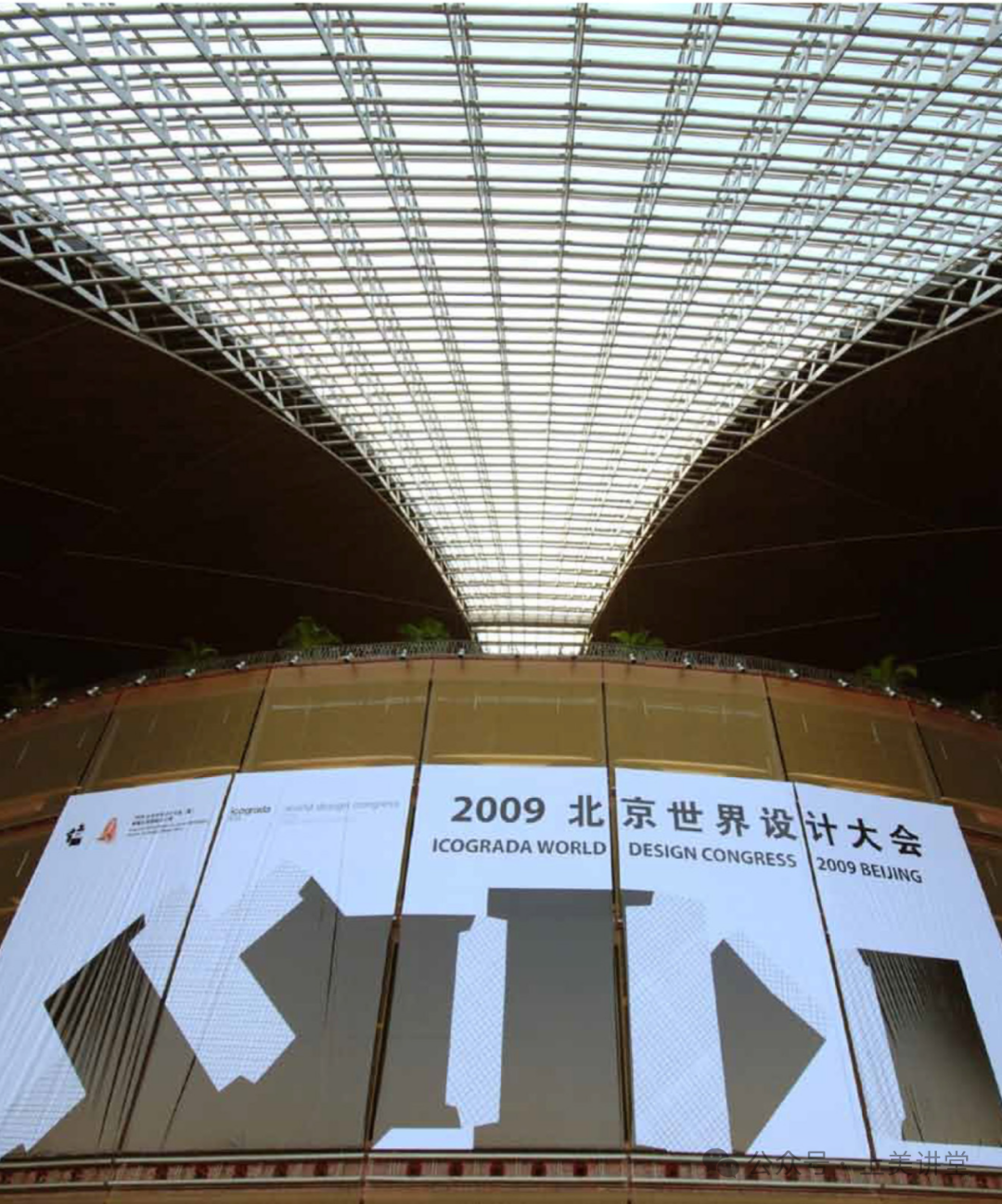

200北京世界设计大会

王敏教授认为,在这十年,中国设计显示出了自信与从容,2009第一次举办了世界设计大会,向全社会宣传推广设计,借此契机,又开启了北京国际设计周等大型活动的序幕,在产生了巨大经济效益的同时也带来了巨大的文化价值。2010上海世博会则全方位展示了中国设计的力量。其中,2009年,在举办ICOGRADA世界设计大会的同时举办了首届北京设计周,世界设计大会与北京设计周的成功,政府、社会对设计的关注度让设计活动在全国各地开花结果。18年北京设计周有800万人次的大众参与度,成就了设计界的一项新纪录。

此外,在这十年,设计开始从一种职业、一种技能成为社会创新的驱动力,设计师介入社区改造,进入新农村建设;设计从创造美的产品成为产业创新、商业创新的驱动力,可以说支付宝、微信等平台的出现,以及小米、华为等手机厂商的成功都离不开设计创意的助力,复兴号高铁、港珠澳大桥等大国工程,也少不了设计在其中发挥的重要作用。

【行健2018至今】

王敏教授用“行健”来形容2018年至今的中国设计。面向新时代,中国设计步履矫健。随着设计与科技融合的进一步深入,“大国重器”峥嵘显现,书写国家工程的亮丽篇章。同时,中国设计在文化领域持续探索,从文化遗产保护到2022年北京冬奥会成功举办,中国设计着力传承和演绎中国文化,树立文化自信。改革开放至今,中国已不仅是设计领域的参与者,更是全球设计舞台的重要引领者。以科技为固,以文化为根,中国设计为国家崛起和全球设计领域的繁荣贡献着坚实力量。

文化遗产保护与再设计利用——

中国大运河保护性修复设计项目

北京冬奥会奖牌设计

设计的影响逐渐辐射到我国经济、科技、生态、文化、社会、生活的各个领域,实现了真正意义上地自信前行,自强不息。设计与科技的融合成为推动中国经济发展、社会创新重要驱动力的同时,深刻改变了人们既有的生活方式,也显示出中国设计在社会公益与公共文化领域开始担负起更加广泛的责任。我们看到,伴随着技术的进步,设计行业旧工作不断消失,新机会不断产生。王敏教授认为,设计行业在享受着技术发展带来红利的同时,很多传统设计工种与技能退出了历史舞台,人工智能将加速这一进程。新的设计业态开始出现。

王敏教授总结说,一路走来,中国设计形成了自己特有的发展路径,经历了从对内自我否定、对外全盘接受,到开始审视自身,对自身进行挖掘,对传统文化基因重新认识,中国设计的精神内核逐步确立,设计文化的样貌趋于多元成熟。45年后,我们面向未来,有新的思考,新的精神。我们在设计的进行式中,我们在再设计的过程中,再设计我们的设计教育,再设计我们的设计机制,再设计我们的设计文化。全球正在面临新的挑战和需求,以设计为动力的创新体系可以成为引导全球变革的一种重要力量。在人工智能的帮助下,想象力,创造力,人性将引领设计的未来。我们在设计未来!

精彩问答

在互动环节,现场同学提出了问题。

同学A:在未来的发展中,您认为中国设计应该体现怎样的中国特色和语言?

王敏:设计的核心是让生活更美好,让社会更进步。从文化角度来看,设计不仅仅是创造和丰富视觉和商业文化,更是为了改善人们的生活质量。设计是多方面的,包括精神层面、实用性、生存环境以及可持续性。设计师的努力可以对地球的可持续发展产生重要影响。只要我们立足中国,清楚设计的初衷与以人为本的目标,我们本身就在传承创造中国文化,作为中国人,我们受到中国文化的熏陶,只要我们保持初心,我们的设计自然就会体现中国文化。我们的目标是使用设计来改变社会、改变中国,将中国设计推向更高的层次。

同学B:如果想要在设计作品上做出创新,您认为设计专业学生的首要任务是什么?

王敏:创新是大家都在追求的,但如何创新,以及如何培养创新精神和能力,是学生和老师都需要思考的问题。创新能力不是不可教的,它涉及到多方面的因素,包括好奇心、同理心和原创欲望。首先,好奇心是创新的基础。没有好奇心,就不会去探索新事物,也不会有创意的产生。好奇心激发了我们对事物的探索和理解,是创意的源泉。其次,同理心是设计思维中非常重要的素质。有了同理心,设计师能够站在他人的角度思考问题,发现需求,为社会和环境问题提供解决方案,使设计更加全面和深入。再者,创新的欲望和原创精神也是关键。设计师应该有自己独特的视角和方案,而不是仅仅模仿他人。我们应该追求自己的原创性,而不是以其他公司为标杆。最后,走自己的路是创新的关键。我们应该专注于自己想做什么,而不是盲目跟随他人。这样,我们才能发展出真正的创新精神和能力。

同学C:问作为一名设计学生,想要和社会、国际接轨,您认为最重要的是什么?

王敏:最重要的是保持好奇心和敏锐的感知力。这意味着你需要对社会和国际上发生的事情保持关注和敏感,这样才能与时代同步。同时,我们不应该盲目追求“接轨”,而是在与社会和国际合作的过程中,保持自己的独立思考和个性。这样,我们才能在接轨的同时,保持自己的创新和特色,而不是仅仅跟随他人的步伐。

同学D:您认为设计专业的学生在接下来的几年中应该往哪方面发展?

王敏:一是深化对自己专业领域的理解和技能掌握,二是在此基础上进行跨界合作和创新。首先,学生应该在自己的专业领域有一个深刻的理解,并且对专业技能有一个很好的把握。即使未来机器可能取代某些能力,但首先要有能力站在机器之上来驾驭它、掌握它。这意味着要有一个自己的立足点。其次,设计教育中“T”字型的人才结构依然适用。这意味着,无论你的视野多么宽广,跨界合作的能力多么强,首先还是要有一个基于自己专业的能力。有了这样的能力,你才能更好地与他人跨界合作,掌握人工智能,并知道如何让人工智能更好地服务于设计。因此,学生应该首先在自己的专业领域有很好的把握,然后再去跨界、创新,并有效地利用人工智能,找到自己独特的发展道路。

学术支持及校对:王蒙

更多精彩内容尽请关注

【上美讲堂】官方抖音、视频号

关注【上美讲堂】官方公众号

及时获取后续每场活动信息

留言

留言已提交

经审后可显示

留言