文本叙事与视觉叙事:文献档案在策展实践中的应用

2025-01-14

2024年11月29日,中央美术学院艺术管理与教育学院院长、兼任中央美术学院(中法)艺术与设计管理学院院长,国家艺术与文化政策研究所所长、二级教授、博士生导师余丁教授应邀在“上美讲堂”做了题为“文本叙事与视觉叙事:文献档案在策展实践中的应用”的讲座,在此次讲座中,余丁教授根据本人的策展经验,以及在全球范围内的策展实践中档案的一系列应用,分享文献档案在策展实践当中的使用,及其扮演的叙事的角色。

【艺术管理与策展叙事】

余丁教授指出,艺术管理和艺术史之间存在着密切的联系,艺术史的研究侧重于艺术作品、艺术家及其历史背景,而艺术管理则更关注艺术作品和艺术家创作背后的传播和相关艺术活动,包括艺术机构和不同角色的参与。这种联系不仅体现在学术层面,也反映在实际的策展和艺术机构运营中。他强调,“两史一论”作为艺术管理专业的核心基础课程,不仅对艺术管理学科的发展起到了推动作用,而且艺术管理的进步也反过来促进了艺术史的研究,特别是在策展和艺术品历史研究方面。

余丁教授提到在策展研究和实践中,学习如何做展览需要研究过去的展览案例,包括使用的材料和方法。艺术史和艺术管理虽然研究对象有相似之处,但侧重点不同,艺术史更偏重于研究性,而艺术管理更偏重于实践性。文献档案在艺术史研究和策展实践中扮演着重要角色,它们不仅是研究的对象和工具,而且在现代展览中,文本和文献档案的应用方式已经发生了变化。

余丁教授进一步阐述了文本叙事和视觉叙事在策展领域中的重要性,特别是策展实践中遇到的现实问题。文本叙事起源于文学领域,关注叙事作品的结构和叙述方式,而视觉叙事则是对画面结构的叙事结构进行分析。叙事学的起源很早,20世纪叙事学在法国诞生,关注叙事作品的科学。叙事学理论的发展受到了俄国形式主义和结构主义的影响,关注作品的文本及其结构分析。米克·巴尔作为当代符号学的重要人物,将叙事学引入艺术史和视觉文化研究,将静止图像符号引申为动态的行为和事件,成为艺术符号学领域的原创性学者。新艺术史的兴起使得符号学和叙事研究更为重视,威廉姆斯学院的克拉克研究所讨论了博物馆的艺术史和大学的艺术史的不同,前者基于作品和藏品,后者基于文本研究。

在21世纪初,余丁教授开始考虑将艺术史研究和策展叙事结合起来,因为策展也是在讲述一个故事。例如90年代泰特现代美术馆的长期陈列不再按照编年史顺序,而是按照问题分类,提供了不同于传统叙事的体验,这种以问题为导向的展览设计越来越受到重视,因为它能给观众带来更多启发,而不仅仅是历史的叙述。

【“真有天然之趣”齐白石小品展览】

余丁教授在策划展览的过程中深入思考了如何将文本研究与视觉艺术结合起来。2007年,他策划的第一个展览就是基于这样的思考,这个展览的背景是北京画院组织的全球性的齐白石国际学术研讨会。北京画院作为收藏齐白石作品最多的机构,拥有一千多件作品,并且是齐白石研究的重要场所。研讨会分为三个专题,包括全球艺术史家论坛、全球博物馆馆长论坛以及全球私人藏家论坛,这些论坛聚集了全世界最重要的学者和专家。

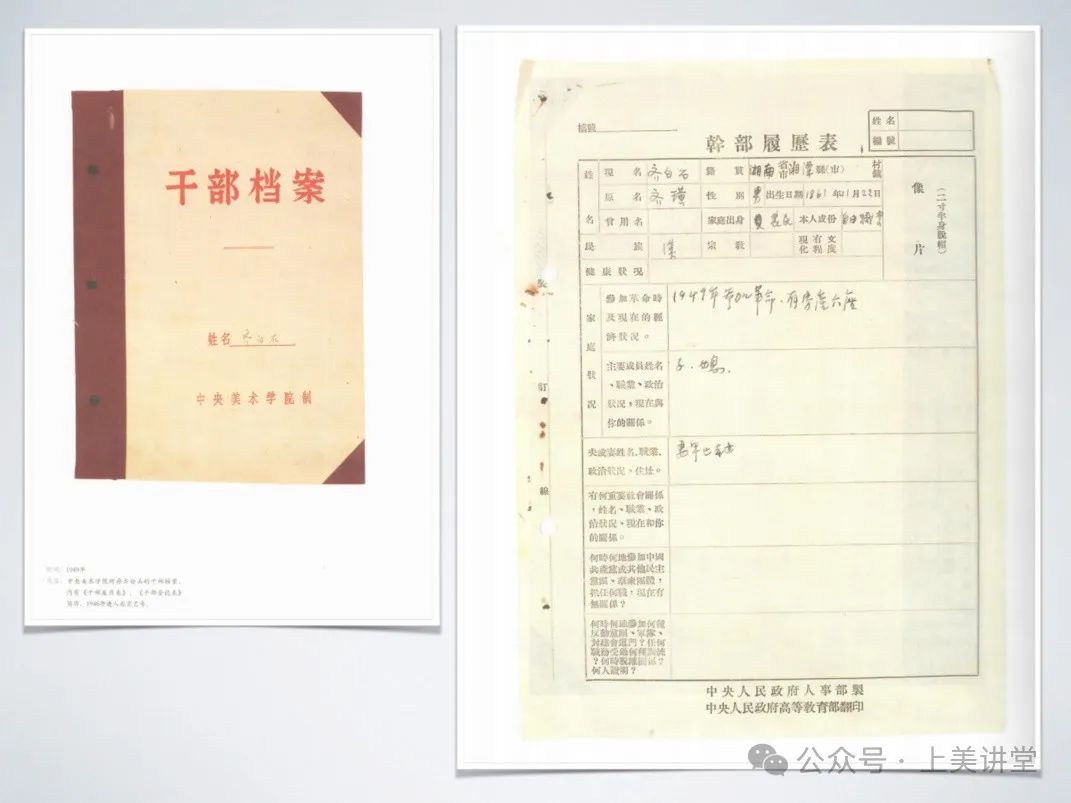

齐白石的档案

配合研讨会,北京画院举办了一个名为“真有天然之趣”的齐白石小品展览,展出了齐白石的草虫画、小品画以及示范作品等。展览的叙事结构着重于艺术本体如何从生活中提炼并进入艺术创作的过程。余丁教授与徐斌教授共同策划了在中央美院的展览,他们从北京画院和北京文物公司的收藏中挑选了150件作品来展现齐白石作为职业画家的社会关系和社会学意义。在挑选作品的过程中,他们邀请了四位专家一起过手500件齐白石的作品,确保展览作品的真实性和良好的状态。这次展览也是全国大型展览中首次使用文献档案,通过中央美院档案库中的齐白石档案,还原了齐白石作为职业画家的社会学意义,包括他的个人背景、房产、家庭情况以及他在中央美院的真实状况。

余丁教授指出,齐白石在1949年以前主要依靠卖画为生,他非常重视自己的藏家,并且对待客户非常尊重。通过与收藏家黄济国的书信往来,可以看到齐白石如何作为一个职业画家与客户交往。这些文献档案不仅包括个人档案和书信往来,还有已有出版物中的二手材料,如照片和奖状等。在展览中,余丁教授尝试将文献档案与作品相结合,形成图文互鉴的关系,让观众更深刻地了解齐白石作为艺术家的个性和特点。余丁教授认为,尽管这次展览是档案运用的开始,但档案在叙事中的作用还有更大的潜力。通过这样的展览,观众不仅能够欣赏到齐白石的艺术作品,还能深入了解他作为职业艺术家的生活和创作背景。

【发现:百年江丰文献展】

余丁教授接着介绍了第二个展览“发现:百年江丰文献展”的背景和过程。2009年,吴作人国际美术基金会在中央美院立项建立江丰档案,2010年末,经过中央美术学院批准,江丰档案的筹备工作正式开始。余丁教授带领8名研究生和博士生,与江丰的儿子江文一起,投入到江丰档案的研究工作中。江丰是上海人,鲁迅的学生,30年代上海左翼木刻运动的主要代表人物,后来成为革命美术的重要人物,在延安鲁艺美术系担任主任。在2011年3月,经过几个月的筹备,江丰档案的分类收集工作开始进行。整理方法主要参考了北京大学朱新生教授的中国现代艺术档案体系。到了2011年6月,经过8个多月的努力,团队整理出数千件文献档案,包括400件书信和70篇在人民日报发表的文章等,这些档案对于20世纪现代美术史的研究具有重要作用。

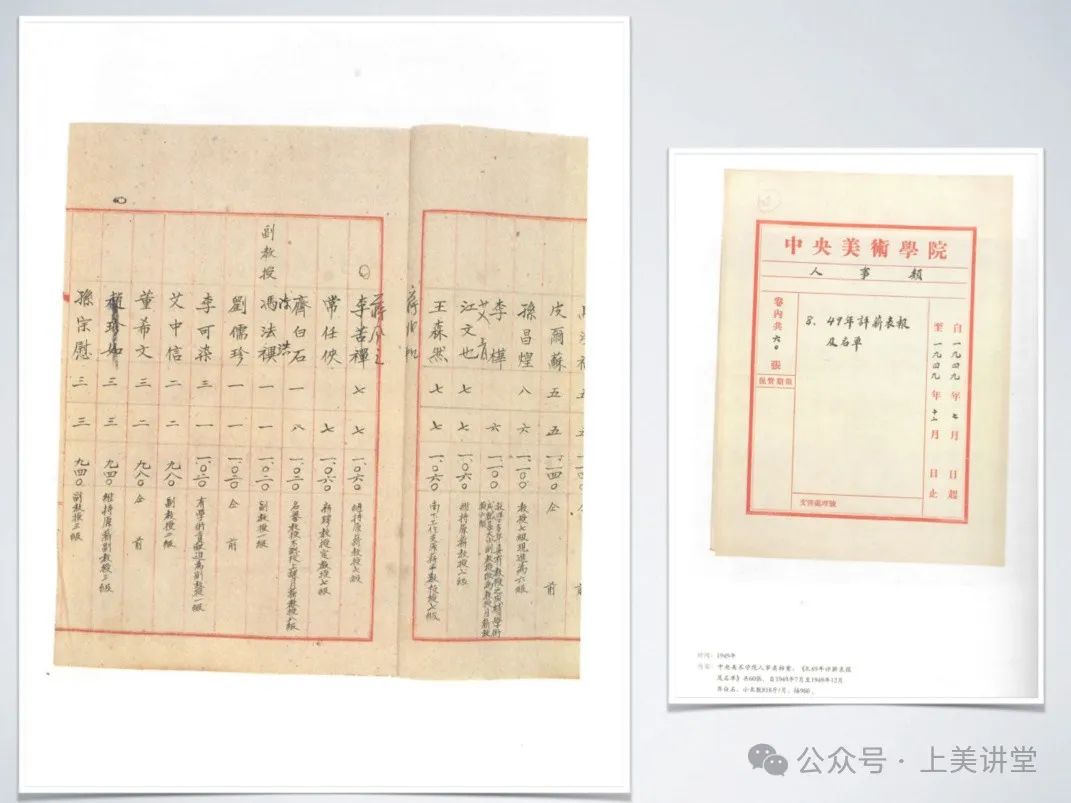

发现:百年江丰文献展

余丁教授提到,江丰的创作活动主要集中在1943年之前,之后则主要从事美术教育理论研究和艺术领导管理工作。因此,档案的分类包括江丰在中央美院的档案、手稿、使用过的物品、书信、照片和影音资料,以及相关的文件资料、媒体报道和作品资料。在策展过程中,余丁教授和团队思考如何将文献档案作为展览的主角,而不仅仅是辅助叙事的工具。他们尝试将档案转化为视觉表达方式,这是一个重要的挑战。由于江丰档案建立时间不长,团队只做了粗浅的分类,还没有来得及对每一份档案做深入研究,因此如何运用档案做展览成为他们需要解决的问题。

余丁教授引用了米歇尔福科和德里达对档案的理解,强调档案不仅是历史的记录和沉淀,而是各种文献、实践事物和它们交织构成的关系,是一种活跃的、不断与现实发生互动的知识体系。基于这种理解,他们在做江丰展览时,着重考虑的是档案之间的关系。展览分为板块,打破了编年史的顺序,结合时间轴大年表,展示了新的作品发现和混合媒介的展陈方式。他们把江丰的文献档案当作品展出,而把作品当辅助展出,颠倒了传统的展示方式,使得观众在进入展厅时,看到的文献档案是展品,而江丰的版画作品和创作成为文献档案的辅助。这种混合媒介的展陈方式在西方的一些大博物馆中也有使用,它强调图与文的关系,通过文献档案与作品的互证关系,形成一种档案的关系。余丁教授通过这个展览,展示了档案不仅是一堆固纸,而是连接视觉艺术和其他学科知识的策略,使得作品跨越了美术史的限制,意义和理解方式也不再是孤立的。

【档案文献与卡塞尔文献展】

余丁教授强调了档案在当代艺术和展览中的应用,以及档案与档案共识的重要性。档案不仅仅是扩充文化意义的可能性,它还是一个不断与现实互动的知识体系。艺术家和策展人在寻找灵感时,会跳出当代艺术的框架,去历史博物馆寻找新的视角。此外,口述美术史与档案文献的对比研究可以形成互证,帮助更准确地还原历史。恩维佐在2008年纽约策划的“档案日”展览中对档案使用的策略进行了概括,分为八个策略,包括摄影与档案的关系、档案的形式感、档案的虚构性、档案作为媒介、档案对历史的冥想、档案和集体记忆、后共产主义的档案、档案的人类学情境等。

文献档案的研究和使用在50年代的现代艺术展览中就已应用,最著名的是卡塞尔文献展。卡塞尔文献展的创始人阿诺德·伯德在策划展览时,就建立了档案库,收录了每一届展览的所有相关文献。这些档案成为了现代艺术和当代艺术的宝贵资料。阿诺德·伯德策划文献展的核心是将艺术作品视为活的档案,而在当代艺术领域中,我们应该把作品看作是活的档案,而传统意义上的档案文本可以看作是作品。这就需要形成艺术作品和文本之间的互动关系,根据展览自身的叙事结构来决定哪个是主角,哪个是配角。从第五届卡塞尔文献展开始,阿诺德·伯德不再担任策展人,而是请了瑞士策展人哈罗德·泽曼,他以“当态度成为形式”的展览而知名,将当代艺术作为档案、作为文献来展示。哈罗德·泽曼后来被称为独立策展人之父,他的加入标志着卡塞尔文献展从现代艺术转向当代艺术的转变。从70年代开始,文献展就邀请了中国艺术家参展。特别是博伊斯在第十届卡塞尔文献展中的作品“7000棵橡树”,市长将其中一棵橡树和玄武石带到了中国,并捐赠给了中央美院美术馆。

余丁教授分享了在同济大学和上海当代艺术馆举办的“觉醒的现代性”展览,展示了宾州大学第一代中国留学生的文献和作品,包括梁思成和林徽因的学习习作和对中国古建筑遗产的挖掘。这个展览被认为是上海关于文献档案做得最好的展览之一。余丁教授认为,中国的策展实践为20世纪美术史提供了新的方法,因为20世纪美术史的研究需要个案研究的完备性。他总结了文献和档案在策展和创作实践中的重要性,强调了如何将叙事和视觉结合起来,形成视觉线索,以及如何将故事内在的语言结构转化为视觉语言,这是策展人和创作者需要经常考虑的问题。

“觉醒的现代性”展览

精彩问答

在互动环节,现场同学提出了问题。

同学:您在进行文献展览项目时,最深刻的记忆是什么?

余丁:我印象最深刻的是如何将文献档案从美术史材料转变为具有可视性和吸引力的展览内容。我面临的挑战是如何让文献在展厅中不仅以文字内容感染观众,还能通过其展示的氛围本身吸引观众,即使他们不阅读文字内容。在一次展览中,我首次尝试将一千多件档案转化为可视化的展览内容,让观众即使不阅读具体文字也能被展品吸引。我通过与学院的老先生们交流,意外地发现了一张具有历史意义的大字报。这张大字报是由陈丹青书写,上面有一百多位知名艺术家的签名,它不仅具有可视性和可读性,还因为其背后的历史故事而显得格外珍贵。对我来说,最重要的是如何让文献成为展览空间的一部分,而不仅仅是静态的文献。

学术支持及校对:马琳

更多精彩内容尽请关注

【上美讲堂】官方抖音、视频号

关注【上美讲堂】官方公众号

及时获取后续每场活动信息

留言

留言已提交

经审后可显示

留言