当代视角下佤族艺术的公共文化启示——以沧源翁丁村寨桩意向为线索

2025-04-04

2025年3月28日,上海大学上海美术学院特聘教授,北京大学艺术学院教授,博士生导师翁剑青应邀在“上美讲堂”做了题为“当代视角下佤族艺术的公共文化启示——以沧源翁丁村寨桩意向为线索”的讲座。在此次讲座中,翁剑青教授以滇西南佤族艺术文化在传承、融合和多样性创造的过程及状态为线索,阐释其对于当代社会的艺术创造及美育具有何等公共性的文化价值和多维的启示。

【佤族文化概览】

翁剑青教授首先介绍了佤族的基本情况。佤族主要分布在云南西南部的沧源、西盟等地,地处中缅边境,属于高海拔山区。直到20世纪50年代,佤族仍处于原始社会末期,生产方式以刀耕火种为主,社会结构以部落和村寨为单位。佤族没有文字,其历史、信仰和文化主要通过口头史诗《司岗里》传承。《司岗里》是佤族的核心创世神话,其中“司岗”在沧源佤族中解释为“葫芦”,而在西盟佤族中则指“山洞”。史诗讲述了人类从葫芦或山洞中诞生,并经历迁徙、分家、发展的历史事件和过程。这一神话不仅是佤族的精神支柱,也深刻影响了他们的艺术表达,尤其是寨桩的象征体系。

翁丁村佤族干栏式房屋

翁剑青教授指出,佤族艺术并非现代意义上的“美术”,而是与生存、信仰、社会结构紧密相连的符号系统。例如木鼓被视为通神的圣物,分为公鼓和母鼓,用于祭祀和战争动员。服饰与建筑完全采用自然材料(竹、木、草等),体现了与自然的共生关系。在20世纪50年代前,佤族仍保留猎头祭祀的习俗,以祈求谷物丰收。他强调,研究佤族艺术不能仅从美学角度出发,而应结合文化人类学、社会学、符号学等多学科视角,才能真正理解其深层含义。

【寨桩:佤族艺术的象征核心】

翁剑青教授以沧源翁丁村的寨桩为主要研究对象,详细分析了其类型、功能及文化内涵。寨桩是佤族村寨的核心标志物,具有地标、祭祀、社会凝聚等多重功能。

神女桩

佤族早期是母系社会,女性在部落中占据重要地位。《司岗里》中记载了多位女性领袖,如“安木拐”“牙董”等,她们被认为是民族的早期领袖人物。神女桩,(佤语称“公姆”)是佤族对女性崇拜的体现,其纹样抽象而神秘,包含几何符号、点状图案等,可能正是对这些女神的纪念。翁剑青教授展示了不同时期的神女桩照片,发现其形态从20世纪50年代至今已有明显变化,但核心符号(如倒三角、星点纹)仍然保留。部分学者认为倒三角是男性生殖符号,象征生殖崇拜;也有人认为是项链或服饰纹样的再现。点状纹可能代表火塘(佤族家庭的核心)或星辰(与《司岗里》中“分吃星星肉”的神话相关)。斜线交叉纹象征山川河流,反映佤族的迁徙历史。

翁丁寨桩 摄于21世纪初期

佤族原本信仰万物有灵,但15世纪后,小乘佛教从缅甸传入,部分佤族开始接受佛教观念,寨桩的形态也随之变化。寨桩的塔桩形似小乘佛教的佛塔尖顶,中部葫芦造型象征佤族的创世神话,底部三脚架结构模仿火塘的实用器具,说明佤族文化受到傣族佛教的影响。还有一种名为“板当”的供桌,用于摆放祭品(如谷物、肉类)。

考筒是一种竹制寨桩,顶部形似花朵,象征丰收的谷物崇拜。其顶部的鸟形雕刻代表通神的信使(如蜜蜂或白鹇鸟);中部的“船”形符号与《司岗里》中“大洪水”神话相关,类似诺亚方舟的意象;底部的粮仓反映佤族对谷物的依赖。

翁丁村寨桩,套筒、塔、板当

人头桩与牛头桩则反映了从血腥祭祀到象征替代的过程。20世纪60年代前,佤族仍保留猎头祭祀,以仇寨人头祭谷神。随着社会进步,猎头习俗被废除,改为剽牛祭祀,牛头桩成为财富与地位的象征。翁剑青教授特别提到,周恩来总理曾亲自接见佤族头人,劝说他们放弃猎头习俗,这一历史事件标志着佤族文化的现代化转型。

佤寨中的牛头桩

(图片摄于1970年代。云南民族博物馆藏)

【佤族艺术的公共性启示】

翁剑青教授指出,寨桩不仅是物理地标,更是佤族社会内部认同的象征。通过祭祀、节庆等活动,寨桩强化了族群的集体记忆,其社会凝聚与公共性对现代社会的社区建设,促进社会和社区成员的相互认同和内部团结具有借鉴意义。

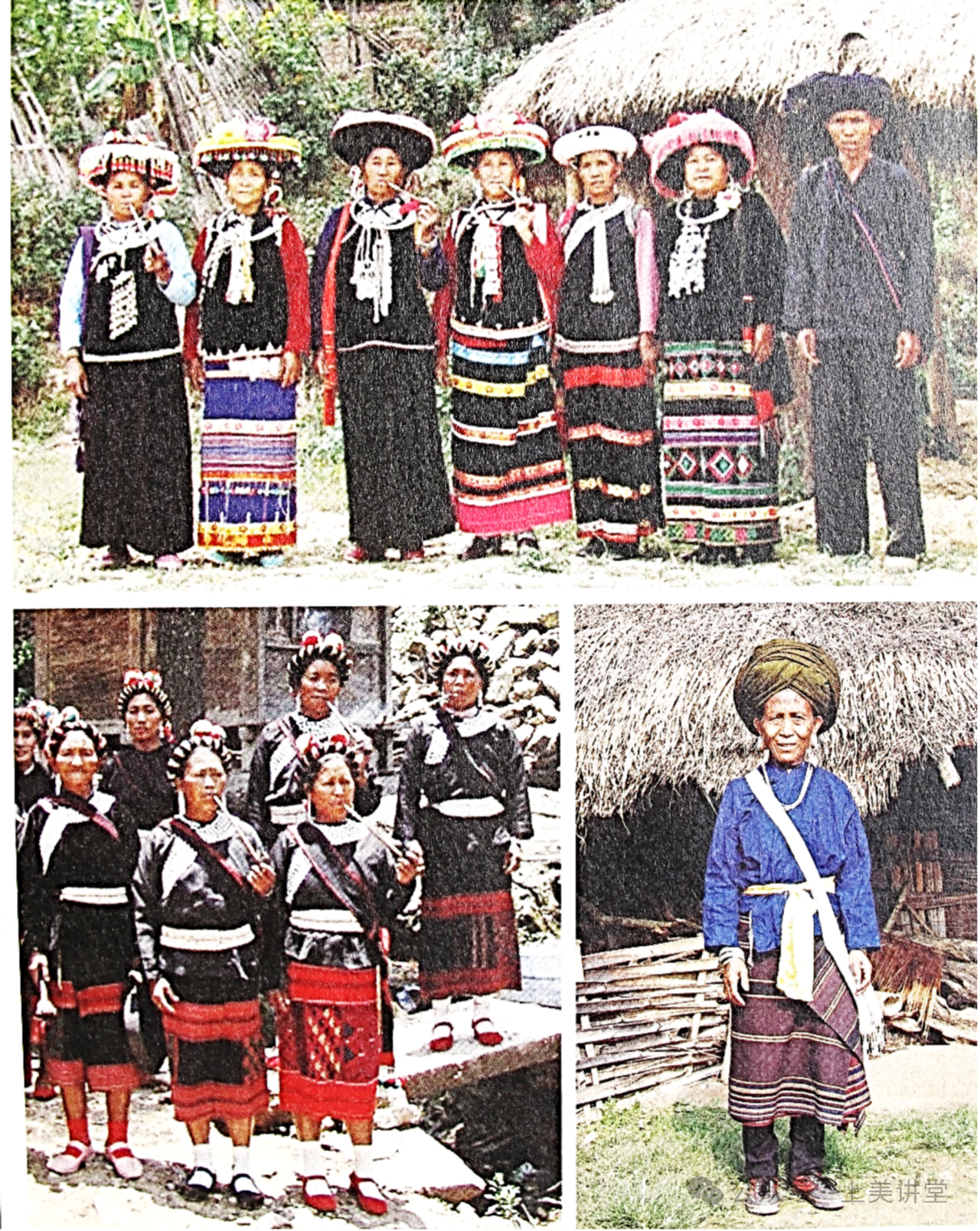

沧源佤族,引自《国家非遗项目全集-沧源卷》

【传承的价值与启示】

佤族艺术展现出自由不拘的生命意象与雄放的艺术气质,既保留了人类童年时期的天真烂漫与天马行空的想象力,又通过象征隐喻的手法展现出对天地人神的敬畏。翁剑青教授认为,这种蕴含着神秘思维与野性生命法则的艺术精神,恰可对汉文化传统中精细阴柔的特质形成有益互补,正如历史上汉文化与北方游牧民族文化相互借鉴融合的过程。而佤族艺术所彰显的这种原始生命力与哲学智慧,也为当代艺术创作提供了独特的文化参照。

翁剑青教授指出,佤族的"万物有灵"信仰体系呈现出独特的多元性:神灵虽有位阶之分,但各司其职、互不隶属,形成多元共生的宇宙观。这种思想深刻体现在其艺术创作和日常生活中——从庄严的寨桩到狩猎收获的分配,都展现出朴素的平等共享理念。佤族将大象、榕树到蛇虫、蜜蜂都视为平等的生命存在,甚至在传说中构建了天地人神与万物民主协商的独特机制。这种将石头、树木等自然元素都赋予灵魂的认知,形成了包罗万象的生命共同体意识。佤族文化中蕴含的这种超越人类中心主义、尊重一切生命的生态智慧,为现代社会提供了人与自然和谐共处的重要启示。

翁丁村的长屋

翁剑青教授指出,佤族艺术与生活是一个密不可分的有机整体,其艺术气质呈现出自然、简约和素朴的特质。在传统佤寨中,无论是祭祀活动还是日常造物,都深深植根于其生存的自然环境。寨桩作为佤族艺术的典型代表,在材质和形态上展现出原始的朴厚、率直与粗犷,给人以内敛、自足和自明的审美感受。从当代视角来看,佤族艺术所体现的灵性并非刻意为之的形式表演,而是与其历史文化进程自然融合的产物,具有深刻的纪念性和永恒的昭示意义。这种艺术与其建筑材质、审美格调保持着高度的内在一致性,共同构成了一个完整、和谐的文化体系。

翁剑青教授认为,佤族居住环境的材质、形态、色彩与生活样态一道,形成协调统一的文化氛围,构成了富有艺术意味和独特的美学韵味。从特定的角度看,它们可作为民族文化资源和当代文旅空间中的公共性精神的启示:这种顺应自然、利用自然的天人合一的文化生态,给今天过分追求高消费、高效能及高炭化生活形态形成哲理性的对比。佤文化和艺术中特有的自然、奔放、热情、勇敢、神秘和朴厚的精神气质,正是当代人生活中需要的公共性文化资源,并富有弥补和疗愈因过度物质化和商业化带来的缺陷和负面影响。

翁丁佤寨一隅

翁剑青教授总结说,我们在讨论佤族寨桩艺术中可以更好的体会所谓的文化传统的意涵,它是始终处于历史的流变和演化过程之中的,其中的传与承并非一成不变的摹写和搬运,而是在漫长岁月中经由后人在新的生活需求中的实践。其中必然会产生差异性的认知、拿来乃至“误读”,从而得以承接和延续下去。这种艺术历史的演绎过程,客观上需要在特定时代语境下被当代人予以重新“激活”和加以融入当代生活的保护和利用,才可能让文化遗产得以活化并与当代人的认知和情感产生关联,体现其跨越时空的公共性文化意涵。

精彩问答

在互动环节,现场同学提出了问题。

同学A:您认为对于在校大学生和青年学者来说应该如何做好田野调查?

翁剑青:田野调查的核心在于解决文本和资料无法解答的问题,通过亲临现场获取第一手资料。首先,要了解调查对象的背景,比如当地的历史、文化、宗教等,可以提前阅读相关著作和论文。其次,根据研究目的和对象选择合适的方法,比如实地观察、面对面访谈、影像记录或资料收集。例如,研究一个地方的地理环境、居民生活、手工艺制作或宗教信仰时,可以通过观察、采访和记录等方式进行。总之,不能仅依赖学校课本和他人资料,要亲自到现场去体验和调查,因为有些内容从未进入文字资料,只有通过田野调查才能获取。

学术支持及校对:耿明松

更多精彩内容尽请关注

【上美讲堂】官方抖音、视频号

关注【上美讲堂】官方公众号

及时获取后续每场活动信息

留言

留言已提交

经审后可显示

留言